Die Aérospatiale-BAC Concorde, kurz Concorde (französisch für Eintracht, Einigkeit; englisch concord), war das erste Überschall-Passagierflugzeug im Linienflugdienst und auch das letzte: Es wurde von Air France und British Airways über den Zeitraum von 1976 bis 2003 betrieben. Die Flugzeit auf ihren wichtigsten Strecken über den Atlantik zwischen Paris beziehungsweise London und New York betrug mit etwa 3 bis 3,5 Stunden rund die Hälfte im Vergleich zu modernen Unterschallflugzeugen, ihre Flughöhe lag bei bis zu 18.000 m (60.000 ft). Die Betreiber waren von Indienststellung bis zuletzt British Airways und Air France.

Die Concorde wurde von der französischen und britischen Luftfahrtindustrie auf Basis eines Regierungsabkommens vom 29. November 1962 gemeinsam entwickelt und erreichte maximal Mach 2,23 (2405 km/h). Die Zelle wurde von Aérospatiale (heute Airbus) und der British Aircraft Corporation (heute BAE Systems) entwickelt und gebaut, die Triebwerke Olympus 593 von Rolls-Royce (Bristol Siddeley) und SNECMA. Die Sowjetunion baute mit der Tupolew Tu-144 ein ähnliches Modell.

Auf britischer Seite war die British Overseas Airways Corporation (BOAC) als halbstaatliche Gesellschaft zuständig für den Langstreckenbereich und damit Ansprechpartner der Regierung und der Concorde-Entwickler für operationelle Fragen. Deren Direktor Emile Beaumont Baron d’Erlanger hatte im Juni 1960 Unterstützung zugesagt, sofern ein kommerziell verantwortbarer Flugbetrieb absehbar würde. Am 10. Juli 1962 waren formelle Gespräche der britischen Regierung mit BOAC angelaufen. Die BOAC war keinesfalls begeistert vom Druck aus dem Ministerium, sich an der Entwicklung zu beteiligen. Der Verwaltungsrat sah zu viele Unwägbarkeiten aus kommerzieller Sicht und machte klar, dass es keine festen Bestellungen gäbe: In einer ersten Vereinbarung um den 25. Oktober 1962 gab es eine bedingungslose Ausstiegsklausel bis 1966. Im Verlaufe des Jahres 1964 begannen sich Probleme aufgrund des Lärms der Concorde abzuzeichnen. Zudem wurde als Neuigkeit in der Luftfahrt das Mitführen von Gratis-Gepäckstücken erwogen, was einen zusätzlichen Nachteil gegenüber einem Großraumflugzeug bedeutete; BOAC rechnete mit insgesamt um 32 Prozent höheren Betriebskosten im Vergleich zur Boeing 707. Der Umweltschützer Richard Wiggs gründete mit einem offenen Brief in der Times vom 13. Juli 1967 das Anti-Concorde-Projekt, um die öffentliche Meinung gegen die Fortführung des Projekts zu mobilisieren.

Im Januar 1972 war absehbar, dass die Concorde nicht alle Flugplätze würde anfliegen dürfen und einige Länder den Überflug mit Überschallgeschwindigkeit nicht zulassen würden. So gesehen war der Abbruch des amerikanischen SST-Projekts für BOAC ein Desaster, da dadurch der Druck fehlte, Überschall-Überflüge zuzulassen. Noch im Februar 1973 gab es viele offene Fragen, obschon Verkehrsminister Michael Heseltine schon am 25. Mai 1972 vor dem Parlament verkündet hatte, dass BOAC fünf Maschinen kaufen würde bei einer gleichzeitigen Kapitalaufstockung durch die Regierung.

Im Jahr 1982 strich die Regierung Thatcher die Unterstützung für British Airways. Die daraufhin durchgeführte Marktforschung ergab, dass viele Passagiere der Concorde den Preis ihres Fluges gar nicht kannten. Die Preise wurden daraufhin markant auf jenen Betrag erhöht, den sie meinten, ungefähr bezahlt zu haben.

Der Treibstoffverbrauch war zwar schon zuvor, aber natürlich vor allem nach der Ölkrise von 1973, ein Problem: Pro Treibstoffeinheit generierte die Concorde bereits nur die Hälfte der Passagierkilometer einer damaligen Boeing 707. Gegenüber der neuen Boeing 747 war es nur ein Drittel. Die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA verbot zudem anfangs mit Wirkung vom 27. April 1973 das Überfliegen des Hoheitsgebietes der USA mit zivilen Überschallflugzeugen im Überschallflug. Pan Am und TWA zogen sich aufgrund ihrer großen Defizite im Frühjahr 1973 zurück, Qantas im Mai 1973. Die Kaufoptionen fast aller Fluggesellschaften außer der Air France und British Airways wurden schon bis 1973 storniert: Air Canada (4), Air India (2), American Airlines (10), Braniff International Airways (3), CAAC (4), Continental Airlines (3), Eastern Air Lines (8), Iran Air (3), Japan Airlines (3), Lufthansa (3), Middle East Airlines (2), Pan American World Airways (8), Qantas (6), Sabena (2), Trans World Airlines (10), United Airlines (6).

Lediglich die Fluggesellschaften Air France und British Airways, im Staatsbesitz der beiden Herstellerländer, übernahmen wenig erfreut ihre bestellten Concordes. Mindestens auf der britischen Seite war es ein Geschenk der Regierung; die Flugzeuge wurden laut Michael Heseltine erst bei Gewinn bezahlt, der Staat erhielt also gewissermaßen nicht mehr als eine Gewinnbeteiligung. 1979 wurde der Bau der Concorde nach zwei Prototypen, zwei Vorserienmodellen und 16 Serienflugzeugen eingestellt.

Der amerikanische Verkehrsminister William Thaddeus Coleman war von Bürgern dazu aufgefordert worden, der Concorde keine Landerechte zu erteilen. Am 5. Januar 1976 fand ein öffentliches Hearing statt, welches das Ende der Concorde hätte bedeuten können, falls das Flugzeug nicht auf der Route hätte eingesetzt werden können, für welche sie konzipiert worden war. Nachdem sich gezeigt hatte, dass die Concorde nicht lauter war als die Boeing 707 des Präsidenten, wurde entschieden, dass eine Landeerlaubnis erteilt, diese in den USA jedoch ausschließlich den 16 produzierten Flugzeugen zustünde. Eine Weiterentwicklung der Concorde wäre somit ein unabsehbares Risiko gewesen so wie auch eine Produktion für weitere Kunden aussichtslos.

Im Jahr 1981 übernahmen die British Airways und Air France alle Flugzeuge und alle Ersatzteile.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Concorde

Videos: Wie die Concorde geflogen wird

Concorde - vom Reißbrett zum Linienflug

Die letzte Reise der Concorde - Technikmuseum Sinsheim

Schönheitskur für Überschalldiva Concorde

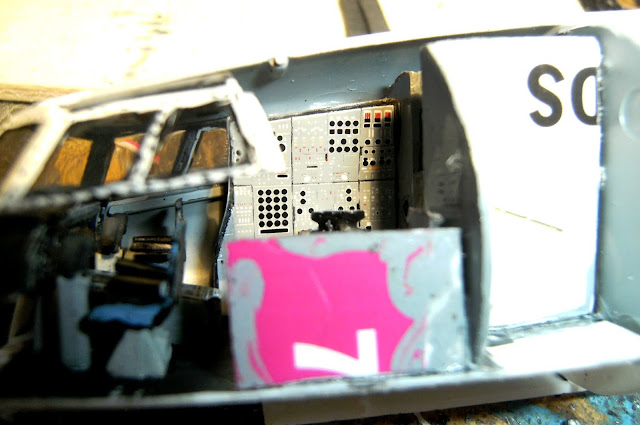

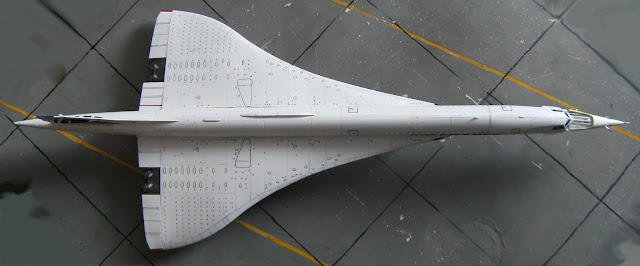

Der Zusammenbau dieses Modells ist wahrlich ein "Kinderspiel" - es gibt keine Komplikationen und das vorlackierte Flugzeug macht gleich "was her". Natürlich wollte ich da schon noch ein wenig was dran "drehen" - meine Mini-Concorde sollte "fliegen". Da genug Platz vorhanden ist kamen auch einige LED's zum Einsatz, wobei die kleinen Fenster sowie die Triebwerke vorne und hinten aufgebohrt wurden. Die schwarz-lackierten Triebwerkssektionen gefielen mir nicht wirklich, weshalb sie mit gealteter Alufolie verkleidet wurden. Zum Schluß erfuhr die ganze Concorde eine Alterung (Weathering). Es hat richtig Spaß gemacht aus dem Bausatz "Alles" herauszuholen - und ich hoffe die Wirkung im Diorama rechtfertigt die Zusatzarbeiten . . .